遠赤外線・近赤外線、結局どっちが良いの?

前回の【マメ知識①】で、赤外線には遠赤外線・近赤外線、そして中赤外線がある、という説明をしました。また、少しだけですが、ヒーターの種類によって遠赤外線を放射するものや、近赤外線を放射するものなどがある、という説明もしました。

では結局のところ、遠赤外線ヒーターと近赤外線ヒーターでは、どちらが良いのでしょうか?

今回は、もう少しこれらの違いを掘り下げてみたいと思います。

まずは、下の比較表をご覧ください。

|

項目

|

遠赤外線ヒーター

|

近赤外線ヒーター

|

備考

|

|

ヒーターエレメント(素子)の発熱温度

|

600 ~ 900℃

|

2,000 ~ 3,000℃

|

温度が高いほど、後述する電気からのエネルギー変換効率や、まぶしさが増加します。

|

|

電気⇒放射熱 へ変換するエネルギー変換効率

|

約 60 ~ 70%

|

約 90%

|

|

|

人体への熱吸収率

(暖房効果) |

約 60 ~ 70%

|

約 30 ~ 40%

|

近赤外線は、金属への熱吸収率が優れている

|

|

可視光量

|

少ない

(まぶしくない)

|

多い

(まぶしい)

|

|

|

電源投入から発熱するまでの起動時間

|

約 10 ~ 60 秒

|

約 1 秒

|

|

|

電源投入時の突入電流

|

小さい

|

大きい

(ブレーカが上がる可能性がある)

|

多くの近赤外線ヒーターの素子で使用されているタングステンは、常温では抵抗値が低いため突入電流が大きくなる傾向があります。

そのため、小容量のヒーターをご使用して頂いた方が良い場合があります。 |

|

加熱バラツキ

|

小さい

|

少しある

|

近赤外線は黒色に近い部分に熱が集中する傾向があります。

|

|

用途

|

数十分~数時間の暖房時間で、広めの局所暖房

↓ テラス席など |

数分~数十分程度の短時間で、狭い範囲の局所暖房

↓ トイレなど |

|

いかがでしょうか?

近赤外線では、電気からのエネルギー変換効率としては 約90%と高い効率なのですが、人体への熱吸収率は低く、同じ量の電気エネルギーとした場合、遠赤外線ヒーターと近赤外線ヒーターは、暖房効率としては、最終的には同程度ということになります。

但し、近赤外線は、まぶしさの問題や突入電流の懸念より、小容量のものとなる傾向があります。この特性と、起動時間が非常に速いという点から、当社ではトイレなどでの特に限られたスペースでの局所暖房として検討いただくことをお勧めします。

対して遠赤外線は、近赤外線よりも優れた暖房効果であることなどから、局所暖房 全般的にご利用いただけます。

お客様の用途に応じて、ヒーターを選択する、ということになりますが、その際にはぜひこのサイトを参考にしてください。

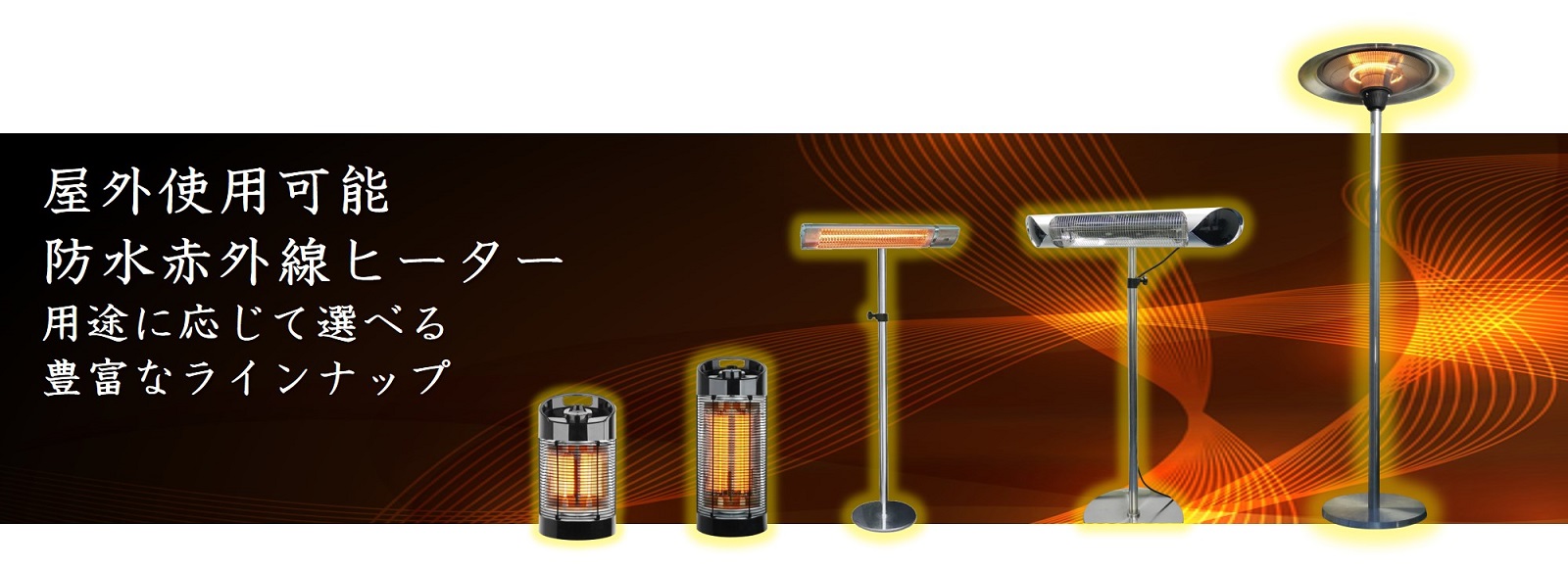

屋外で使えるChrester(クレスター)の防水 赤外線ヒーターは、近赤外線・遠赤外線それぞれをラインナップし、用途に応じて選べるようになっています。ご興味ございましたら、下記リンクよりご覧くださいませ。